暁烏敏賞 平成21年第2部門論文「深く考え、思いを伝えあう場をつくるために 哲学的議論を通じたコミュニケーションの試み」2

第25回暁烏敏賞入選論文

第2部門:【次代を担う子どもの育成に関する論文または実践記録】「深く考え、思いを伝えあう場をつくるために 哲学的議論を通じたコミュニケーションの試み」村瀬智之、土屋陽介、山田陽一

授業はまずテキスト(『ハリーストットルマイヤーの発見』第三章)を読むことから始めた。『ハリーストットルマイヤーの発見』は、主人公のハリーが身の回りにおこるさまざまな事件を手がかりにして、クラスメートや教師たちと一緒に哲学的に考えていく軌跡を描いた物語である。第三章は比較的長い文章であり、場面転換や登場人物も多い。そのため、必要に応じて人物名などを確認しながら文章を読んでいった。そして、読み終わった後に、印象に残ったところ、面白かったところをワークシートに書かせた。

多くの子どもが静かに興味深げに読んでいく姿が印象的であった。それまで授業で読んだ文章のほとんどが論説文であったため、物語文であること、しかも外国の子どもの物語であることなどが興味をひいたのかもしれない。出てきた感想も文章が適切に読めていると感じさせるものが多かった。

二回目以降の授業では、多くの子どもたちが注目したジルの「コピー説」を中心に解説した。

「でも、「考え」は本当にあるわけじゃないよ。」ジルが言いました。「つまり、「考え」はリサの部屋にある物みたいに本当にあるわけじゃないってこと。サンディーについての私の「考え」は、本物のサンディーじゃないでしょ。本物のサンディーは身体中が毛でいっぱいだけど、サンディーについての私の「考え」は、ちっとも毛なんかはえていないもん!」

「だけど、それはやっぱり本物の「考え」なんじゃないの。」とフラン。

「ジルが言ってるのはこういう意味?」リサはジルに尋ねます。「心の外に何か物があって、ジルの「考え」はその物に似てるとするでしょ。そうすると、ジルの「考え」は心の外にあるその物の単なるコピーかにせものにすぎないから、本当にあるわけじゃないってことになるよね。ジルが言ってるのってこれで合ってる?だとすると、サンディーって名前の犬が心の外にいるときにも、その犬についての私の「考え」は本当にあるわけじゃないってことになるね。だって、私の「考え」は心の外にいる本物のサンディーの単なるコピーにすぎないもん。」

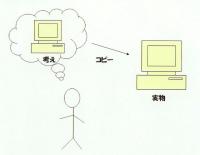

私は、ここで語られているジルの「考え(thought)」についての考え方を「コピー説」と名づけて解説することにした。特に実物と考えとの間の関係を子どもがとらえにくかったので、下記のような図にして解説した。

ここで大切なのは、「さきに実物があって、それが考えにコピーされる」とジルが考えている点である。このことをより深く考えさせるために、実際には存在しないサンタクロースや吸血鬼といったものは、このコピー説で説明できるかというテーマを設定し、子どもたちに考えてもらうこととした。それは、ちょうどクリスマスイブの授業であった。

このすぐれて哲学的で抽象的な問題に子どもたちは積極的にとりくんだ。このような考え方自体にはじめて触れ驚いたこともあったであろうが、サンタクロースや吸血鬼といったものを授業の中で扱うことが新鮮だったかもしれない。最初は問題の意味がわからなかった子も、隣の子とひそひそと話しながら課題に一生懸命に取り組んでいた。子どもたちからでた意見の中で多かったのはこんな意見である。

これは昔から言い伝えられていたり、小さい頃から絵本やテレビなどで見ていて、その絵や映像がどれもほとんど一緒だから、それぞれの人の中にあるサンタやバンパイア、龍、カッパ、人魚などのイメージが同じようなものになる。だから、これらのことを考えたときに頭に浮かぶイメージは絵や本などのコピーといえる。

これは、想像上の人間や動物を「他の人の考え」からコピーされてきたものだとする意見である。つまり、最初に考えた人の考えから、別の人の考えへとコピーされる。そのコピーの連鎖のすえに自分の考えにたどりつく。それゆえ、サンタクロース等もコピー説で説明することができると考えるのである。たしかに、この種の答えは、ジルのコピー説が説明される箇所では登場しない「他の人」を自ら想定して議論を進めているという点でよく考えられた答えではある。しかし、最初にその絵や本などを書いた人の考えがどこからコピーされてきたかといった点まで考えが及んでいないことが残念であった。

そのような最初に考えた人についても考えをめぐらせている子どもたちもいた。

サンタクロースについては、つくった人の想像は、寒いところから来た。そこでデブにし、何でも知っている=としよりみたいな感じでつくった。

・・・自分の見聞きしたことをもとに、自分の心の中に想像しつくったもので、コピーではない。だから、サンタクロースのイメージはだいたい同じだけど、一人一人はわずかにちがう。

これは実物として存在するものをコピーした考えを組み合わせて、サンタクロースは作られているという意見である。つまり、いくつかの「考え」を組み合わせて、新しい単なるコピーではない「考え」を作るという意見である[7]。最初の意見に比べれば、この意見は洗練されたものだ。しかし、われわれが驚いたことは、多くの子どもたちがコピー説の構造を的確につかみ取っていること、そして、何より、楽しそうにこのような抽象的問題を考えていることであった。

次の授業では、子どもたちの書いた感想の中から典型的なものや適切にまとめられているものをプリントにし配布した。そして、その意見について上で書いたような解説を加えていった。子どもたちの集中力で教室の空気はぴんと張りつめていた。クラスメートの意見が載ったプリントだからであろうか、自分が載っているかを確認したいのだろうか、もらった瞬間にすぐに目を通している。その瞳は知的好奇心に溢れ、キラキラと輝いていた。

子どもたちはこのような抽象的なテーマに興味をもってくれるのか、他の人の意見が聞けるのか、そんな不安はこのときに払拭された。子どもたちは、このようなすぐれて抽象的な問題にも興味をもち、考えを深めることができる。そして、それに対する他のクラスメートの意見を聞きたがっている。このとき、われわれのたてた方針は間違っていない、そのことを確信した。

この一連の授業の最中、あるクラスでとても嬉しいことが起きた。ある子どもが、ジルのコピー説にあてはまらないものがあると言い出したのだ。それを指摘したAという子は、決して「できる子」や「良い子」というタイプではない。授業中も隣の子とおしゃべりが絶えない。そんな子であった。しかし、だからであろうか、それまでもしばしば授業の前提を疑うような、その意味で非常に鋭い質問をする、感受性豊かな子どもでもあった。

それはちょうどサンタクロースや吸血鬼がコピー説で説明できるかについての文章を書かせている時間だった。相変わらず隣の子とひそひそ話しをしているAが、「先生」と呼ぶので近寄っていった。すると、さきほど説明したコピー説には「本と作者」の関係はあてはまらないと言う。どうやら隣の子とそのことについて話しをしていたようだ。「それは矢印の向きが違うということ?」と聞くと、Aは同意した。

ここでAが気がついたことを理解するためには、先ほどの図を見るとわかりやすい。ジルのコピー説は、実物から考えへと向かって矢印がひかれている。つまり、実物が先にあって、考えはそのコピーだという考え方である。しかし、本と作者の場合には事情が異なる。本と作者では、作者の考えが先にあってその内容が実物の本の側にコピーされている。つまり、矢印の向きが逆になる。この構造は、人間がつくり出すものについて一般的に言える。たとえば、パソコンの場合、先にどのようなパソコンを作るのかについて、作り手の「考え(設計図)」がある。そして、それを基にしてパソコンを作る。つまり、考えが実物にコピーされていると言える。

私は、Aのこの「発見」に思わず唸らされた。まさか子どもの側から、このような指摘が為されるとは思ってもみなかった。授業がおわりにさしかかっていたため、この指摘が非常に鋭いものであることをAに伝えて、とりあえず、その授業は終えた。しかし、この発見に満足し褒められたAの顔は輝いていた。それをみた私は、次の授業は、このAの発見を軸に行おうと心に決めた。

冬休みを間にはさんでいたにもかかわらず、次の授業で多くの子どももたちがテキストの内容を覚えていたことは嬉しい誤算であった。そこで三学期最初の授業は、Aの発見をくわしく説明し、その区別を明確し、それをさまざまなものに適用していくという形で行った。子どもたちは集中して授業を聴いた。

クラスメートの意見を聴くときの表情は、教師が用意してきた話をするときとはまるで違う。ときどきAにことがらの確認をとりながら授業を進めると、Aも嬉しそうに解説する。私が解説しているときでも少しわからないことがあると、Aにコソコソと質問し、Aもそれにひそひそと答える。授業の流れがクラスメートの意見によって変化していることを子ども自身も感じていたし、授業をしている教師自身もその流れの中で、本当の意味で「子どもとともにいる」ことを感じた。

子どもたちは、Aの発見を「人工物(人間がつくったもの)/自然物(自然に元々あるもの)」という区別として理解した。そこで、その授業の最後に「数・数学は人工物か自然物か」(数・数学は人間が作ったのか、元々あったのか)という問題を課し文章をかかせた。すぐれて哲学的で抽象的課題である。この課題を使って子ども同士に議論をさせるというのがわれわれの授業案である。

しかし、この課題についても意外なことが起きた。課題では分かりやすいように、「人工物」派と「自然物」派を選ばせることにしていた。しかし、一部の子どもが「数と数学はべつものではないか」と言い始めた。

これは、あきらかにAの影響である。適切な疑問であれば、授業で扱われた事柄に対して疑問をさしはさんでも良い、という雰囲気が彼らを動かしていた。授業で扱われていた問題に対して反論するという、いわば「空気を読めない」Aの言動が、静かに子どもたちの間に広がっていた。はじめに書いたように、子どもたちはコミュニケーションを拒んでいるわけではない。むしろ、非常に繊細に「空気を読んでいる」。だからこそ、自分の意見を積極的に言ったり、他人の意見に反論したりすることが称揚されるのだ、という教師側の雰囲気をいち早くかぎとる。だとすれば、学校でコミュニケーション不全が起こっているのは、そのような健全なコミュニケーションに価値をおかない教師の態度に責任があるということになる。

数と数学を別に扱うという発想は、正直われわれにはなかったが、もちろん、彼らの疑問は正当なものだ。その結果、この課題は、数と数学の区別を加えて四つの立場に分かれて議論がなされることになった。

議論の仕方はこうだ。まず先ほども書いたように、口頭での討論は現状を鑑みると難しいと考えた。そこで、子どもたちの意見をそれぞれの立場ごとに分類し、代表的なものをプリントとしてまとめ配布する。授業では、それらの意見を紹介し分かりにくい点については解説する。このときプリントは匿名とした。記名されていると悪い意味での「遠慮」が働いてしまうからだ。そして、自分の意見・立場を確認させた上で、自分とは異なる意見・立場の人をプリントの中から一人選んで反論をさせる。その際注意すべきなのは、違う立場の意見を繰り返すのではなく、相手の理由を批判するということである。

ここであえて「反論」するということに強調点をおいたのは、二つの理由がある。

第一に、反論をするためには、相手の意見を丁寧に理解する必要があるということだ。健全なコミュニケーションに必要なのは、相手の意見をしっかりと聞く能力である。無責任な反論をしないためには、あるいは、適切に反論をするためには、どうしても相手の主張と理由を精確に理解しなければならない。このことを通して、多くの異なる意見や主張が存在するということ、そして、自分とは違う意見や主張を持つ人にも一定の理が存在しているということを理解させたかった。

第二に、子どもたちに「彼らの間での議論」を体験させたかったからである。議論とは単なる言い合いではない。冒頭で述べたように、感想と感想の間の対立は解消されることがないが、主張と主張の対立は解消されるかもしれない。そのためにはお互いの主張を理解しあい、建設的な議論をしなくてはならない。そのためには、相手の主張の不適切な点を探す必要がある。意外に思われるかもしれないが、批判であっても子どもたちは自分の意見や主張が取り上げられることを望んでいる。それは、批判や反論がなされるときには、必ず自分の意見や主張が「理解され認められている」と感じるからである。

この「反論」の授業は盛り上がり、多くの論点が明確化された。子どもたちの書いた反論は、再びプリントに載せ配布され、そこでどのような議論が行われたかを反省することにした。ここまでくると予想通り、子どもたちは集中して話を聞き、その表情は輝いていた。

[7] 周知のように、これは、デカルト「第一省察」にも見られる考え方である。

- 暁烏敏賞 平成21年第2部門論文「深く考え、思いを伝えあう場をつくるために 哲学的議論を通じたコミュニケーションの試み」1

- 暁烏敏賞 平成21年第2部門論文「深く考え、思いを伝えあう場をつくるために 哲学的議論を通じたコミュニケーションの試み」3

過去の作品

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

観光文化スポーツ部文化課

〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地

電話:076-274-9573

ファクス:076-274-9546

観光文化スポーツ部文化課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。